商標登録は、法人・個人どちらでも出願ができます。

また、弁理士等の代理人に頼まず、自分自身で特許庁に直接手続きすることも可能です。

自分で手続きするにしても、代理人に頼むにしても、どちらにもメリット・デメリットがあります。

どちらがいいかは、個々人や事業内容によっても変わってきますので、判断の参考材料の一つとなるように説明したいと思います。

※個人が代理人に頼まずに自分自身で商標の出願をする場合を「個人で」と表現して説明します。

◇目次

1.個人で進める商標登録の手続きの流れ

商標登録の流れは、主に下記の通りです。

- 商標調査をする

- 商標登録願の作成・提出

- 審査結果への対応

- 登録料の納付

それぞれについて簡単に解説します。

1)商標調査をする

自分が考えた商標案が、同一または類似の商品やサービスにおいてすでに登録されていたり、商標登録を出願されていたりしたら、商標権を取得できません。出願を無駄にしないためにも事前の調査が重要です。

商標の類似は、以下の2点について、両方とも類似と判断された場合に類似する商標と判断されます。

まず、1つ目は、商標の「称呼(聞こえ)」「外観(見た目)」「観念(イメージ)」の三つの要素をもとに商標を比較したときに、類似するのかという点です。

2つ目は、商標の出願時に、権利を取りたい範囲として指定する商品・役務(指定商品・指定役務)が類似するのかという点です。

指定商品・指定役務とは、特許庁が定めたもので、全45種類の区分に分かれています。

自分が権利を取りたい商品や役務が、どの区分のどの商品・役務に当たるのかを確認し、選択する必要があります。

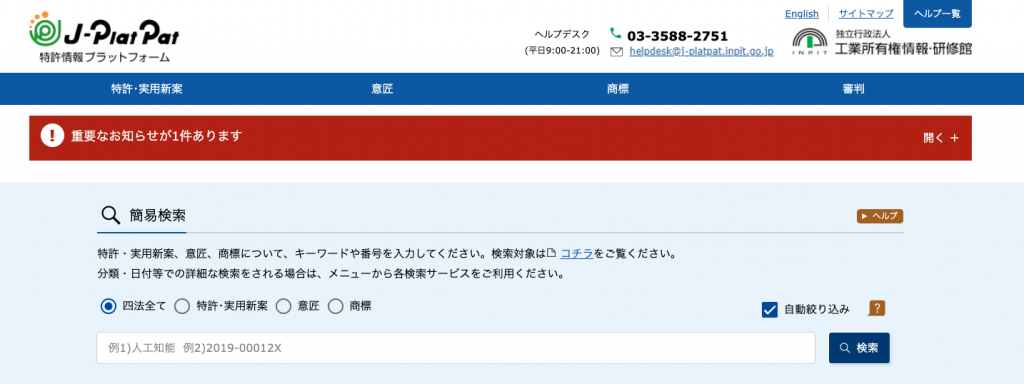

商標登録・区分が無料で検索できるサイトとしては、特許庁の[J-Plat Pat]や特許庁と同じデータベースを使用したサービス[Cotobox]があります。

Cotoboxを使う場合は、下記区分の解説をご参照ください。

▶商標の区分とは ~45種類を全部解説します

商標登録されているかどうかは、弊社cotoboxの商標検索ページから無料で調べられます。

2)商標登録願の作成・提出

商標登録をするためには、特許庁へ「商標登録願」という出願書類を提出する必要があります。 特許庁や知的財産・相談支援ポータルサイトにある願書をダウンロードし、必要事項をすべて記入します。商標登録を受けたい商標、区分、指定商品・役務を記載します。

商標登録願の「商標登録出願人」の欄には、個人名または法人名(商号)を記入します。商標登録の出願は、複数人が共同で申請する(共同出願)ことも可能です。共同出願は、個人と個人、個人と法人、法人と法人のいずれの組み合わせでも申請可能です。

様々な決まりがありますので、書き方ガイドなどを参考にするとよいでしょう。

なお、商標に使える文字には制限があるのか、アルファベットやカタカナどちらも取るべきなのだろうか、など迷われることが多いと聞きます。

3)審査結果への対応

特許庁へ出願書類を提出すると、方式審査・実体審査を経て、商標の登録可否が判断されます。

現状の審査期間は、約5~9か月程度です。

早期審査の制度を活用すれば、2~3か月程度に短縮されます。

方式審査では、書類に不備がある場合、出願人に不備の修正(補正)を指示する「手続補正指令書」が届きます。この修正は、指定期間内に行う必要があります。

実体審査では、登録の運びになると「登録査定」という通知が届き、登録できない理由が発見された場合は「拒絶理由通知書」通知が届きます。拒絶理由通知が発せられた後は、意見を述べる機会が与えられます。

▶「拒絶理由通知」に関しは、以下の記事で詳しく説明しています。

・商標登録の拒絶理由通知について:https://cotobox.com/primer/notice-of-reasons-for-refusal/

・商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ:https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/shohyo/kyozetsu/index.html

そのため、拒絶理由通知の内容をよく確認したうえで、対応を行うようにしましょう。

ご自身での対応が難しいと思われる場合には、近くの相談窓口や専門家に相談をすることで解決ができる場合もあります。

▶近くの相談窓口を探す:https://chizai-portal.inpit.go.jp/area/

4)登録料の納付

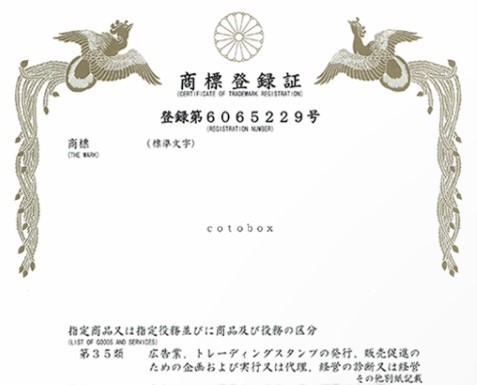

登録査定の通知が届いた後、登録期間5年又は10年を選び、30日以内に登録料を納付します。

登録料は、特許印紙、予納、現金納付、電子現金納付、口座振替、クレジットカードのいずれかで特許庁に支払います。登録料を納付後、一定期間を経て商標が登録されます。

[参考記事]

・初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~

・Cotoboxを利用した商標登録の流れ(商標検索〜登録完了)

2.個人でする商標登録の費用

自分で商標登録をする場合、うまくいけば約3~4万円(1区分5年登録の場合)で済ませることができます。

かかるのは、特許庁に納める特許印紙代と、郵送費などの諸経費だけです。

特許印紙代は、選択する区分数によって変わります。

区分数は、ビジネス上のカテゴリ(全45種類)の中からいくつ選択するかによって決まります。

出願料

3,400円+(8,600円×区分数)

登録料(5年の場合)

17,200円×区分数

=合計29,200円(1区分の場合)

3.屋号での出願はできない

商標登録は、屋号での出願はできません。商標の出願人となることができるのは、個人か法人かのどちらかです(※)。

個人の方で多いのが、出願人を個人ではなく屋号で出願したいというご要望です。

商標の出願書類には、出願人のお名前や住所を記載しますが、これらは公開情報となりますので、個人名が公開されるのに抵抗がある方が屋号を希望するケースがあるようです。また個人名義で、将来使いたい法人名があるからと、「株式会社〇〇」や「〇〇法人」という法人名で出願することもできません。法人名の出願は、出願人と法人名が一致していないといけません。

(※)一部、特殊な出願においては、組合などでの出願は可能です。

4.まとめ

以上より、個人で手続きするメリットとデメリットをまとめ

個人で手続きして出願するメリットは、代理人に支払う費用が不要となる点です。

デメリットとしては、権利範囲がずれてしまい、商標権の取得が意味を成さないものとなってしまうことです。目的に合った権利範囲を検討することは、弁理士(その道のプロ)であっても難しいことです。

また、拒絶通知が来た場合にうまく対処できなければ、商標権をとれない、ということもあります。

商標出願にかけた時間や印紙代などの損失、商標権の取り直し、サービスやマーケティング施策の変更などが必要になるケースもあります。

許容できるリスクとかけられる時間のバランスを考慮して、個人での出願か代理人への依頼をするかを検討することが良いかと思います。仮に拒絶されても、すぐに商標名を変更可能など、リスクを許容できる事業である、願書作成のためにある程度時間が取れるなどの場合は、個人で出願してもよいかと思います。

cotoboxに会員登録すると、「商標審査基準の改定」や「最新の法律案」などの情報をメールマガジンでお届けします。