1.弁理士とは

1.弁理士とは

「弁理士」とは、どういった仕事をする職業でしょうか?

「弁理士」は〝知的財産に関する専門家〟です。

弁理士は、国家資格であり、出願人を代理して特許庁への各種手続きを代行することが認められています。

具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権といった知的財産権に関してのお客様からの相談に応じたり、特許庁へ出願をするための書類の作成、また出願後に必要となる対応等を代行したりします。

弁理士を介さず、出願人が自分で出願手続き等をすることもできますが、願書を記載するための細かいルール等に従って書類を作成する必要があります。

また、登録できない理由が通知された場合にどういった対応をすべきかなど、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。

そのため、ご自分で出願をしても良いのですが、それが上手くいかなかった場合なども考えると、国家資格を有する弁理士への相談を検討すべきです。

なお、弁理士について規定をしている「弁理士法」においては、弁理士について、以下の通り定められています。

弁理士法

第1条 弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

では、「知的財産」とは、一体どういったものがあるのでしょうか?

代表的な商標権、特許権、意匠権、著作権については、以下の記事をご参照ください。

2.商標登録における弁理士の役割とは?

商標登録に関して、弁理士は、出願をしたい依頼者を全面的にサポートします。

出願前の各種相談や、出願をしたい商標の登録可能性についての事前調査の実施、出願書類の作成、出願後の特許庁とのやり取りや商標権登録後の権利行使に関しての相談など、その役割は多岐にわたります。

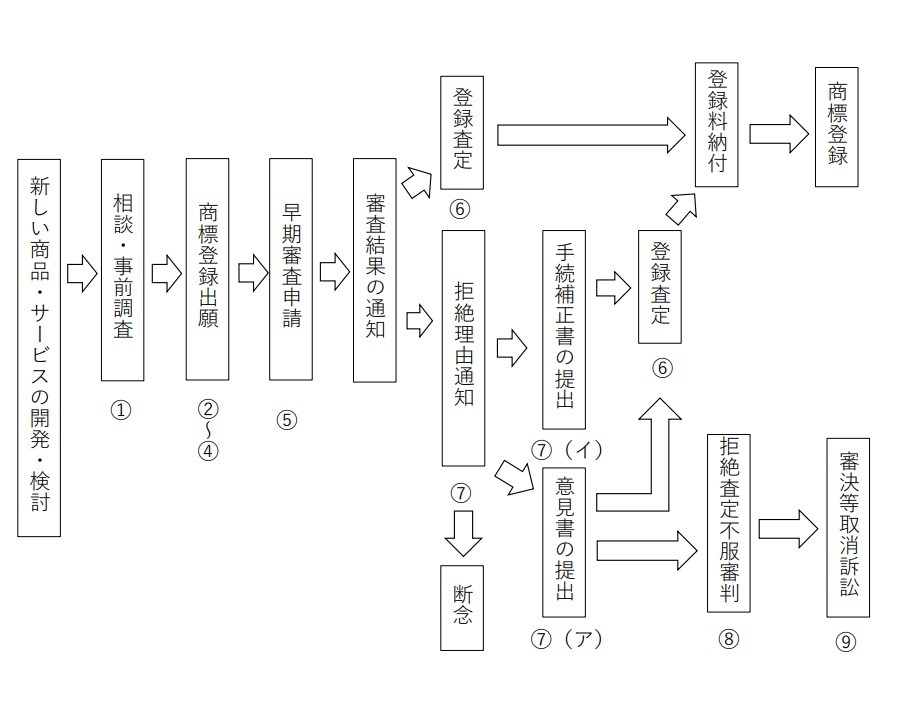

【商標出願を弁理士に依頼した場合の流れ】

①商標案についての相談・事前調査

商標案についての相談や登録可能性に関する事前調査が可能です。

商標の登録可能性について疑問があるようであれば、商標調査報告書でご案内することもあります。

すでに商標登録されていないかどうかは、商標検索ページで無料で調べることができます。

②商標登録出願(願書の作成)

①の事前調査等により、似通った他者の先行商標が検出されなかった等で商標登録できる可能性があると判断した場合には、出願手続に進みます。

商標登録出願には、特許庁の定めた様式に従った願書を作成する必要があります。

当該願書の作成に当たっては、その様式や記載事項について細かい決まりがありますので、適切な内容となるよう、弁理士が願書を作成いたします。

③商標登録出願(指定商品・役務の選定)

商標登録出願の願書には、商標登録を受けたい商標のほか「指定商品・役務」を記載する必要があります。

弁理士が適切な指定商品・役務を選定・ご提案いたします。(例えば、衣類品の場合は「洋服」を指定する、など)

この「指定商品・役務」は、自由に記載できる訳ではなく、「政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない」(商標法第6条第2項抜粋)とされています。

具体的には、特許庁が作成・公表している「類似商品・役務審査基準」に基づいて区分等を選定し、記載することとなりますが、

- 自社の製品やサービスがどの指定商品・役務に該当するのか

- 将来の事業展開も見据えてどの範囲まで指定をしておくべきか

といった事項について、弁理士が適切な指定商品・役務をご提案・選定させていただきます。

④商標登録出願(特許庁へ提出)

作成した願書は、弁理士が特許庁へ提出します。

特許庁の審査は、出願から数ヵ月で通知されます。

⑤商標登録出願(早期審査申請)

出願する際に指定した商品/サービスについて、商標を使用または準備していることをすべて証明できれば早期審査申請をすることができます。出願した商標は、特許庁によって審査され、約2~3ヶ月で特許庁による審査結果が通知されます(審査結果が出るまでの期間は特許庁の事務処理状況により変動します。)

⑥審査結果の通知(登録査定の場合)

特許庁より、商標出願に対する審査結果が通知されます。

無事に登録査定(登録できるとの審査結果)が通知された場合は、登録料を納入することにより、商標登録され、商標権が発生します。

⑦審査結果の通知(拒絶理由通知の場合)

残念ながら、何らかの理由で拒絶理由通知(登録できないとの審査結果)がされた場合であって、それでも登録を求めたい場合には、これに対応した以下の(ア)(イ)の手続を検討することとなります。

(ア)意見書の提出

弁理士が拒絶理由通知の内容を見た上で、審査官へ反論をすれば商標登録できる可能性があると判断した場合には、審査官への適切な反論を記載した「意見書」を作成・提出することができます。

例えば、拒絶理由通知書によって似通った他者の先行商標の存在が指摘されたが、同様のケースにおける他者の登録例があることから反論の余地がある場合や、出願した商標に識別力がない(商品の品質や役務の質を表す一般的な言葉であり、商標としての機能を発揮できないものである)との判断がされたが、商品の品質等を表すとまでは言えないといった場合に想定される対応となります。

意見書の提出を受けた審査官は、その内容を見て、商標登録の可否を再度審査することとなりますが、反論が認められるかどうかは、審査官によります。

登録査定を受けられるよう、説得力のある意見書を弁理士が作成します。

(イ)手続補正書の提出

拒絶理由通知の内容を見た上で、一部の指定商品(指定役務)を削除・限定すれば登録できると考えられる場合には、弁理士が、指定商品(指定役務)の一部を削除・限定するための手続補正書を作成・提出いたします。

似通った他者の先行商標があるといった拒絶理由が通知された場合には、当該他者の先行商標と重複する指定商品・役務を削除することで、残った指定商品・役務について登録を受けることが出来る場合がありますが、そういった場合に想定される対応となります。

具体的にどの指定商品・役務が重複しているかについては、特許庁が作成・公表している「類似商品・役務審査基準」に基づいて判断する必要がありますが、弁理士が削除すべき商品・役務を選定の上、適切な手続補正書を作成させていただきます。

⑧拒絶査定不服審判の請求

⑦により拒絶理由通知がされた場合であって、意見書を提出しても特許庁の判断が覆らなかった場合には、特許庁による「拒絶査定」(登録できないとの審査結果)がなされます。

その時、当該特許庁の決定について納得がいかず、さらに商標登録を求めたい場合には、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求することができます。

同審判を請求するための審判請求書には、拒絶査定を取り消すべき理由等を記載することとなります。

その際、弁理士が説得力のある審判請求書を作成するとともに、審判請求後の特許庁とのやり取りなどを代理いたします。

拒絶査定不服審判においては、担当の審査官個人ではなく、特許庁の複数の審判官により構成された合議体が審査を行い、より慎重な審査が期待できます。

⑨審決等取消訴訟の提起

⑧による拒絶査定不服審判においても登録出来なかった場合であって、さらに商標登録を求めたい場合には、知的財産高等裁判所へ審決等取消訴訟を提起することが出来ます。

その場合に、訴訟代理人として、訴状や準備書面の作成・提出、口頭弁論への出席等を行います(一定の試験に合格した弁理士であれば、訴訟代理人として審決等取消訴訟の手続きを代理することができます)。

なお、審決等取消訴訟においては、裁判所が、特許庁の”登録できない”との審決が適切かどうかを判断することとなります。